L’arte femminile nella storia

Dalle più antiche testimonianze all'Umanesimo

Articolo pubblicato su clubarte.it. https://www.clubarte.it/larte-femminile-nella-storia/

"La disputa" Acquaforte digitale, con supporto IA, di A.R.D. Anno 2025

La storia insegna che l'arte visiva -dalla pittura alla scultura e architettura- nei tempi antichi era praticata in modo esclusivo dagli uomini o meglio, l'arte era riconosciuta appannaggio del mondo maschile.

Come si sa, però, dalle ricerche eseguite soprattutto in questi ultimi decenni, in realtà, le donne venivano spesso ingaggiate nei lavori artistici sebbene non se ne facesse menzione, perciò restavano ignote ai più e il merito delle opere eseguite, era quasi sempre riservato agli artisti di sesso maschile.

Questo ha fatto sì, che la memoria storica di molte artiste fosse rimasta chiusa nei cassetti del tempo.

Ma allora a quando risalgono le prime notizie sull'attività artistica femminile, nei tempi più antichi?

Dopo i più recenti studi effettuati dagli storici negli ultimi anni, si tende a far par-tire le prime notizie sull'arte "al femminile" dall'alto medioevo, ossia tra il VII e VIII secolo dopo Cristo, quando le donne, monache -ma non solo, poiché venivano ingaggiate nei lavori artistici anche le laiche- svolgevano l'attività di miniaturiste per la copiatura e la decorazione dei testi sacri, filosofici, letterari e così via.

Durante le invasioni barbariche, che distruggevano e vandalizzavano tutto quanto incrociavano sulla propria strada, furono proprio i luoghi di clausura a svolgere la preziosissima attività di salvataggio e cura di tantissimi testi che altrimenti sarebbero andati perduti, per sempre.

Purtroppo, negli studi storici tramandati è piuttosto raro l'aver tenuto conto di donne/artiste appartenute a epoche molto antiche; ma nonostante ciò, fortunatamente, qualche nome è arrivato fino a noi.

Esistono ricerche che pongono in luce figure di letterate, come la notissima poetessa Saffo che scriveva nell'isola di Lesbo, in Grecia, ma esistono anche alcune notizie su qualche pittrice.

Plinio il Vecchio, celebre storico latino, cita un'artista ateniese del V° secolo a.C. di nome Timarete, figlia di un pittore; lo studioso scrisse che ella aveva praticato l'arte di suo padre dispregiando i doveri femminili e la cita come autrice di un dipinto raffigurante la dea della caccia, Artemide, conservato nella città di Efeso.

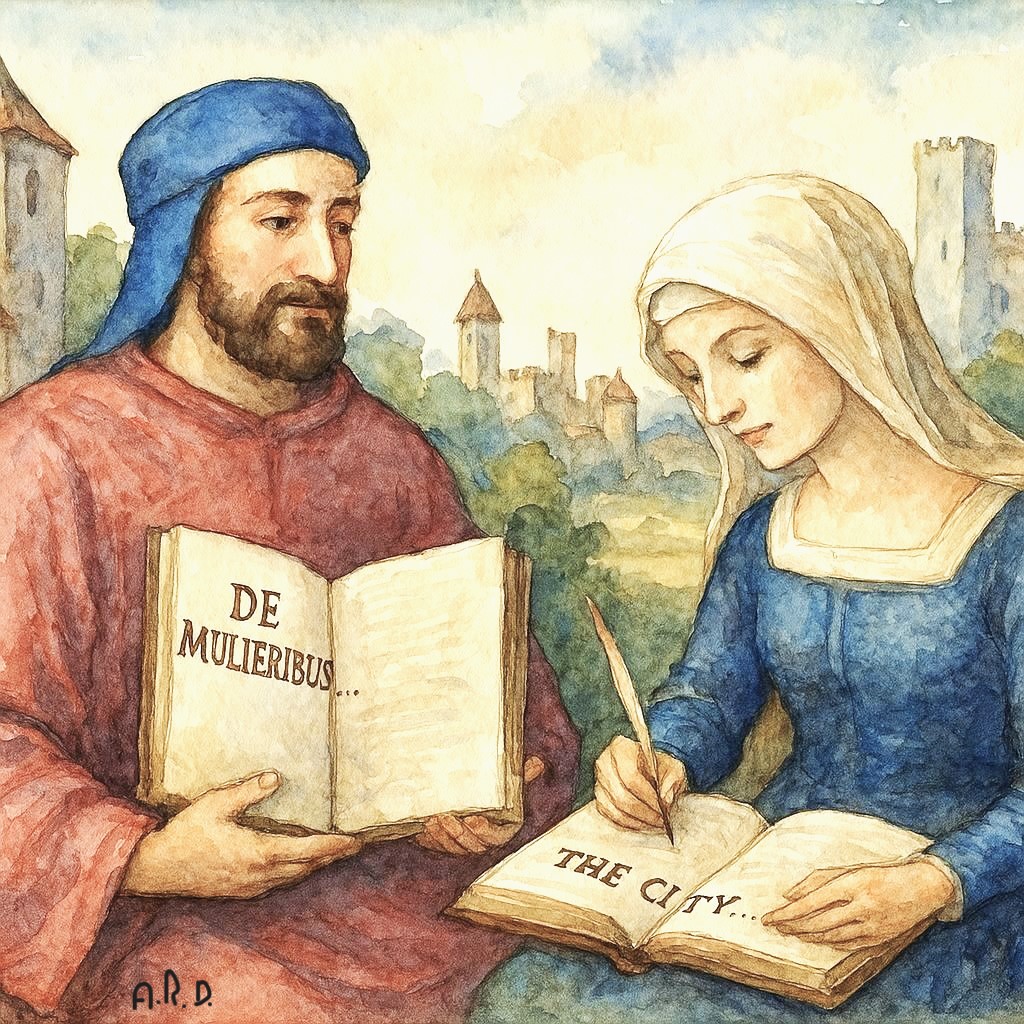

"Ut pictura…" Acquarello digitale, con supporto IA, di A.R.D. Anno 2025

A Roma, attorno al I secolo a.C. risulta una pittrice di nome Iaia o Marzia, figlia o moglie del letterato, militare e agronomo Varrone, ma comunque proveniente dalla sua gens.

Marzia è citata anche come scultrice dell'avorio dallo stesso Plinio e, molti secoli dopo, da Giovanni Boccaccio che riprende le notizie proprio dalla "Naturalis Historia" di Plinio.

Bisogna ricordare che Boccaccio nel 1361 scrisse un testo intitolato "De mulieribus claris" (Sulle donne celebri), che riporta più di un centinaio di biografie femminili; proprio grazie a questo libro alcuni studiosi hanno potuto rinvenire delle notizie interessanti proprio riguardo a certe pittrici dell'antichità di cui abitualmente non si ha contezza.

È piuttosto curioso, per l'epoca, che un autore si interessasse ad un resoconto testuale tutto al femminile, anche se non possiamo trascurare che Boccaccio scrisse l'opera proprio per evidenziare la volubilità e la natura alquanto viziosa delle donne.

Al quel tempo visse una scrittrice (attiva anche nell'ambiente dei codici miniate, da laica) che volle realizzare "La città delle dame" un testo in risposta al "De mulieribus claris": il suo nome era Christine de Pizan e appartenne al XIV secolo.

"The Mulieribus City" Acquarello digitale, con supporto IA, di A.R.D. Anno 2025

Scavando perciò nelle carte antiche, conservate durante il corso dei secoli, dapprima nei conventi, in seguito nelle biblioteche, si potranno ottenere sempre maggiori conferme di una concreta attività femminile nel mondo dell'arte, sebbene sempre con ruoli di secondo piano.

Sarebbe interessante conoscere la realtà del mondo orientale antico di cui non si sa gran che.

Si potrebbe ipotizzare che in Medio Oriente e nei territori attualmente di cultura islamica, nelle epoche più remote qualche donna/artista possa aver avuto un ruolo attivo prima del 500/600 d.C. (ossia prima dell'avvento dell'islam), poiché in quei territori si praticavano riti religiosi di tipo pagano, come testimonia l'Antico Testamento in cui si nominano popolazioni influenti e molto ricche come gli Hittiti, gli Assiri, i Babilonesi che, in quei tempi così lontani, furono civiltà avanzate anche artisticamente, come attestano i numerosi reperti archeologici esistenti.

Poiché tali civiltà adoravano divinità sia di tipo maschile che femminile, sarebbe interessante indagare se in quelle culture qualche donna potesse aver avuto un ruolo nell'arte.

Sul Medioevo, invece, si può elencare qualche resoconto storico sull'attività artistica femminile in quell' epoca; si trattò, infatti, di un periodo assai contraddittorio: accadevano eventi duri e violenti ma nel contempo fiorivano anche grandi capolavori artistico/culturali.

Come si sa, nel periodo medievale, le donne erano tenute in seconda fila; per comprendere meglio il contesto e la durata di questo stallo, occorre tener presente che il medioevo, in realtà, abbraccia un arco temporale molto esteso perché esordisce alla fine dell'Impero Romano d'Occidente, nei primissimi secoli dopo Cristo, arrivando fino alla fine del 1400, alla comparsa dell'Umanesimo.

Dunque il medioevo abbracciò circa 1500 anni di storia, di conseguenza, il mondo femminile dovette vivere una fase prolungata di silenzio e nettamente in second'ordine; ma proprio per il fatto che quella fase storica fu così duratura è ovvio pure che le donne si fossero ingegnate ad escogitare una serie di espedienti per poter agire in qualche modo ed essere attive nella vita quotidiana, sociale, civile, artistica, seppure a condizione di doverlo fare in sordina e a riflettori spenti; quindi, nonostante tutto, in epoca medievale esistette un numero, neppure troppo esiguo di artiste.

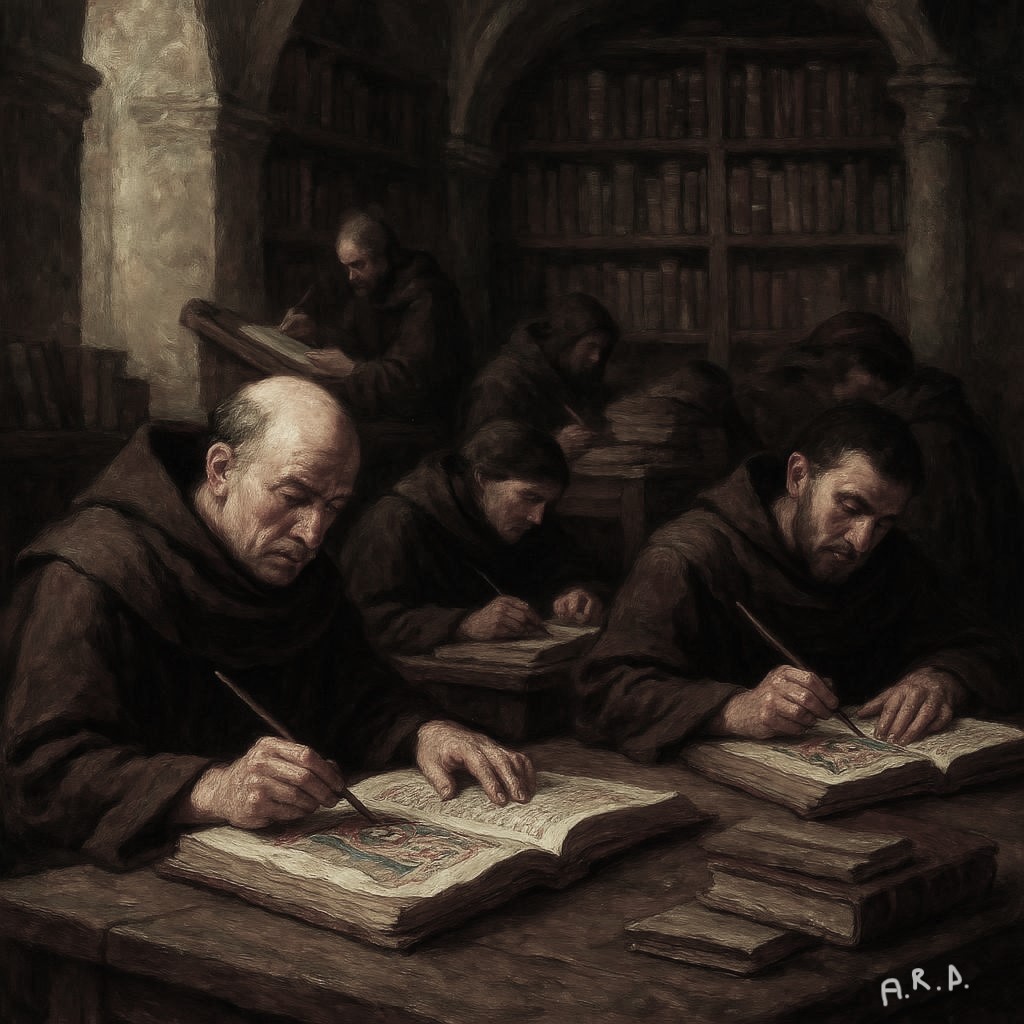

Gli ambienti in cui la loro attività proliferò erano in prevalenza conventi ossia i luoghi dove si trovavano le biblioteche e dove si trovavano anche scrivani incaricati di ricopiare i codici antichi, di miniarli, decorarli e infine, rilegarli.

La caduta dell'impero romano, le invasioni barbariche, il dominio bizantino e in seguito, le lotte tra Oriente e Occidente (tra cui la presa di Costantinopoli da parte dei turchi), la guerra dei Cent'anni tra Francia e Inghilterra, portarono periodi storici estremamente turbolenti.

In un clima così pericoloso, distruttivo dell'equilibrio territoriale, politico e sociale, la cultura era appannaggio di pochissimi ambienti che si prodigarono per conservarla con pochi mezzi a disposizione e in estrema precarietà.

"Salviamo la cultura" Acquerello digitale, con supporto IA, di A.R.D. Anno 2025

Come già accennato, nell'alto medioevo la cultura si dispensava nei monasteri dove gli amanuensi trascrivevano i codici miniati, decorati con il minio -la tinta rossa- ma si usavano anche l'oro ed altri colori che avevano, tutti, una connotazione sacra e simbolica.

Non soltanto i testi religiosi venivano tramandati, bensì le arti, le scienze, la filosofia, e proprio grazie al lavoro certosino dei copisti, le opere del passato sono giunte fino a noi. A mano a mano che il tempo trascorse, vi fu un sempre maggior incremento nella produzione di manoscritti, per soddisfare le richieste di testi provenienti da ambienti laici, oltre che religiosi; così si cominciò a servirsi non soltanto monaci miniatori ma pure di operatori provenienti dall'esterno che li aiutassero nella scrittura: così, vennero ingaggiate anche delle donne, soprattutto nel territorio di Parigi dove vi fu un numero abbastanza elevato di presenze femminili laiche, dedite a questo tipo di attività.

Tutto ciò, naturalmente, avveniva all'insaputa del mondo circostante poiché da sempre il compito ufficiale delle donne doveva essere quello di occuparsi della cura dei figli e della casa.

Bisognerebbe domandarsi per quali ragioni si originò questa sorta di regola limitante per le donne, divenuta "dogmatica" (in senso laico) nel corso dei millenni.

Si può ipotizzare che tale indelebile etichetta attribuita al mondo femminile potrebbe essersi generata anche attraverso un'esigenza inizialmente oggettiva e pratica.

Alle origini dell'esistenza umana, l'esigenza primaria era quella di popolare i territori; la natura, però, aveva affibbiato al sesso femminile il compito effettivo di procreare.

Ovviamente anche le donne più prolifiche potevano partorire un numero di figli limitato dalla natura.

La soluzione più semplice per aumentare il popolamento era, quindi, che ogni uomo avesse più di una compagna, perchè ciò consentiva di ampliare la prole e rispondere, così, alle esigenze pratiche della vita quotidiana, come ad esempio coltivare terreni o produrre forza lavoro.

Questo potrebbe spiegare, almeno in parte, le motivazioni iniziali che spinsero ad una passiva accettazione, da parte delle donne, di siffatte modalità di vita.

Nelle varie società, è sempre accaduto che quando si è creato un precedente, con il passare del tempo, un'esigenza si è trasformata in diritto (o in dovere) acquisito il quale in seguito, si è tramutato in vera e propria usanza che infine è giunta a divenire persino indiscutibile.

Questo "modus vivendi" fornì numerosi vantaggi alla categoria maschile, di conseguenza, semplicemente, non vi fu mai alcuna convenienza, per gli uomini, nel cambiare le abitudini.

La Bibbia, nell' "Antico Testamento", afferma che l'origine di una sorta di "condanna" femminile fosse dovuta al peccato commesso da Eva, quando corruppe Adamo obbedendo al serpente.

Non si può escludere che in questo racconto sulle origini umane, tanto ostico e misterioso da interpretare, si possa nascondere un qualche significato filosofico.

Dal punto di vista simbolico infatti nulla si oppone ad un'ipotesi che potrebbe venir formulata e cioè che in tale narrazione fantasiosa, una qualche parvenza di verità la si potrebbe percepire in quanto l'essere umano femminile (Eva), usando la propria avvenenza, avrebbe potuto giocare un ruolo seduttivo sull'essere umano maschile (Adamo) delle origini, contribuendo insieme ad esso, a compiere qualche atto di superbia o prevaricazione di cui entrambi si sarebbero, poi, dovuti pentire.

Del resto, lo si vede anche oggi come le nozioni e conoscenze umane possano essere indirizzate in propositi più o meno positivi -e si può riportare l'esempio della bomba atomica, un'invenzione nata per migliorare il mondo, venne usata, invece, per distruggere due intere città- perciò può essere del tutto lecito chiedersi se le doti femminili della bellezza, dell'intelligenza intuitiva, del saper leggere nel profondo, fossero sempre state usate positivamente dai popoli dell'antichità: del resto, per quella legge della fisica attestante che ogni azione determina una conseguenza, può diventare lecito anche domandarsi se quelle azioni originarie potessero aver lasciato degli strascichi nel futuro dei loro discendenti.

Questa ipotesi, sebbene in qualche modo responsabilizzi la donna, mette in luce la forza, la capacità d'influenzare e di agire ch'ella ebbe sin dalle origini della sua venuta sulla terra; di conseguenza, tutto ciò evidenzia proprio l'importanza della sua personalità e della sua stessa essenza.

In conclusione, potrebbero essere più di uno i fattori affluiti nel corso del tempo, ad aver portato la posizione femminile nello stato in cui venne a trovarsi all'interno del contesto della storia.

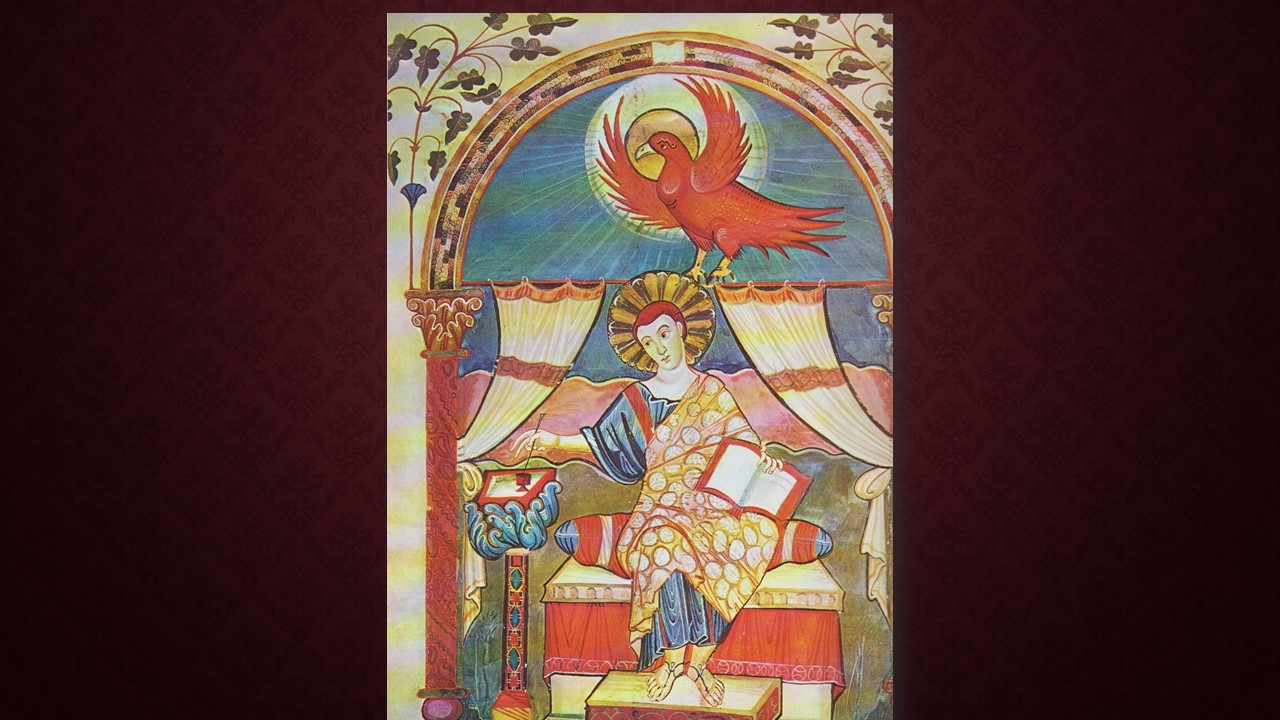

Codice miniato del foglio 34 v Bibbia di Winchester. Pergamena del 1100 d. C. conservata nella libreria della Cattedrale di Winchester.

La capo-lettera del testo è decorata e raffigurata. (Slide di A.R.D.)

Ma per tornare al medioevo e ai lavori di minio eseguiti anche dalle donne, seppure nel silenzio, all'epoca di Carlo Magno (e almeno fino a tutto il XVI° secolo) ufficialmente le donne non avevano accesso alle botteghe artistiche ed artigiane ma nonostante ciò, una di esse riuscì ad essere ricordata nella storia dell'arte: la sorella dell'imperatore, Gisela.

Siamo nel IX secolo d.C.: la scuola palatina carolingia si anima di artisti e scrivani che, accanto ai monasteri, proliferano di cultura nonostante quell'epoca di guerre e oscurantismo.

I libri, in particolare, sono oggetto di cure costanti da parte di Carlo, tanto che ad uno dei suoi più importanti ministri, Alcuino, è attribuita la riforma della scrittura.

Dallo scriptorium della scuola palatina proviene un manoscritto, tuttora conservato nel duomo di Aquisgrana, allo stile del quale si fanno risalire le provenienze di altri manoscritti carolingi: uno tra i più importanti è l'Evangeliario della Biblioteca Civica di Treviri che pare fosse una donazione da parte di una leggendaria sorellastra di Carlo Magno, Ada. Grazie a quel testo G sacro è stato possibile riunire una serie di manoscritti riconosciuti come parte di un corpus unico di opere, chiamato "Gruppo di Ada" e collegato alla scuola di corte.

Ancora una volta, abbiamo l'intervento -seppure presunto- di una donna, Ada, nella cultura dell'epoca.

Un'opera che fa parte del "Gruppo di Ada" è l'Evangelario aureo di Lorsch, raffigurante San Giovanni Evangelista. Il testo, oggi, è conservato alla Biblioteca Vaticana.

La sorella di Carlo Magno, Gisela, diresse un monastero fu un vero e proprio centro culturale: il convento femminile di Chelles. Ovviamente, la storia tramanda solo un' esigua quantità di notizie su Gisela e sulla sua attività artistica ma si è al corrente, per certo, che il suo monastero produsse tredici volumi di manoscritti miniati, tra cui uno addirittura autografato da amanuensi femminili.

Non bisogna omettere che dal 962 d. C., all'incirca, fino al 1024, con la dinastia ottoniana (quella degli imperatori del sacro romano impero, originaria della Sassonia) vi fu un fiorire di scriptoria femminili.

Se si vogliono citare altri nomi di donne attive a quell'epoca, si può ricordare che al XII° secolo risale la presenza di un'amanuense di cui si sa pochissimo, tale Claricia che, nell'abbazia di Augusta, in Germania, miniò un salterio del 1190; Claricia autografò la propria opera d'arte inserendo un autoritratto che la raffigura mentre, con le braccia sollevate, sostiene la lettera d'apertura del testo miniato, la "Q" maiuscola della parola latina "quid".

Oggi non è semplice reperire materiale documentale direttamente essendo conservato in luoghi istituzionali, come è giusto che sia.

Importanti reperti sono le opere artistiche di Santa Ildegarda di Bingen.

"L'uomo universale" tratto dal "Liber divinorum operum" e conservato alla Biblioteca Statale di Lucca, e "La gerarchia angelica"

ossia la descrizione della sesta visione angelica di Ildegarda, contenuta nel suo manoscritto "Scivias"

(l'immagine riproduce un facsimile, risalente al 1927) (Slide di A.R.D.)

La monaca, vissuta nel XII secolo, fu donna di grande cultura e spessore politico; fu una mistica ma fu anche artista, compositrice ed erborista, creò e diresse vari monasteri in Germania, tra cui Eibingen che divenne un floridissimo centro religioso/culturale e, grazie all'apporto dell'imperatore Federico Barbarossa, riuscì ad ottenere per il suo convento una certa indipendenza economica che garantì le attività culturali e religiose delle consorelle.

Tra i suoi scritti, in cui compaiono anche suoi lavori pittorici, vi è il "Liber divinorum operum" (Il libro delle opere divine), realizzato nel 1163, in cui Hildegard sintetizza il significato teologico che ella professava sulle conoscenze della fisiologia, del cervello, del rapporto dell'uomo con la cosmogonia e tra microcosmo e macrocosmo.

L'essere umano è posto al centro della creazione per volontà di Dio ed è in armonia con la misericordia di Dio.

Per questi suoi insegnamenti, avendo già ricevuto conferma di culto sin dal 1326, nell'anno 2012 il papa Benedetto XVI proclamò Santa Ildegarda, Dottore della Chiesa.

Nel novero dei dottori della Chiesa sono presenti soltanto quattro donne: una di esse è la badessa Hildegard von Bingen.

Un'altra mistica tedesca che si rivela artista nello stesso secolo di Ildegarda, è Herrad di Landsberg, nella Bassa Renana.

Anch'ella era in rapporti con il Barbarossa che la inviò in Alsazia, sul monte Saint Odile.

Questa monaca ebbe grande fama per aver interamente miniato e scritto in latino un codice chiamato "Hortus deliciarum" (Il giardino delle delizie), considerato la prima enciclopedia redatta da una donna; e pensare che il testo andò bruciato nel 1870 durante la guerra franco-prussiana ma, grazie ad alcune copie, si riuscì a ricostruirne gran parte.

Questo testo è importantissimo per la ricostruzione e conservazione della storia culturale e religiosa dell'Alsazia medievale.

Arrivando al XIV secolo, un'artista estremamente interessante fu Teresa Diez.

Si tratta del primo nome femminile a comparire nella pittura spagnola.

Alcuni suoi affreschi sono tuttora conservati in Spagna, al confine con il Portogallo, nella cattedrale di Toro e riportano, persino, la sua firma "Teresa Diez me fecit".

Anch'ella fu monaca e la sua produzione più corposa è conservata a Toro. nel Monastero Reale di Santa Chiara.

Il secolo successivo entra in una fase storica in cui si cominciano a percepire i primi influssi di quello che sarà chiamato Umanesimo, seguito dal periodo rinascimentale. Fu allora che si iniziò a respirare un'aria di cambiamento, perlomeno nel mondo artistico e intellettuale che in una città tipicamente medievale come Bologna, si manifestò in un personaggio femminile molto importante: Caterina De' Vigri, pittrice, certo, ma prima di tutto santa e donna di riconosciuta cultura che nacque nel 1413 e morì nel 1463.

Corpo incorrotto di S. Caterina De' Vigri, ancora oggi conservato nella chiesa dedicata alla santa, in via Tagliapietre, a Bologna

dove si trovava anche il monastero del Corpus Domini, in cui la monaca trascorse buona parte della sua vita.

"Madonna col Bambino e il pomo", dipinto dalla monaca ( Slide di A.RD.)

Caterina fu anche fondatrice del monastero bolognese del Corpus Domini (1456), dopo aver trascorso gli anni precedenti in clausura, nell'ordine delle Clarisse. Santa Caterina de' Vigri ebbe origini nobiliari di provenienza ferrarese.

Per volere di suo padre, prima di entrare in convento ricevette un'educazione erudita in cui venne inserito anche lo studio del latino, presso la Corte degli Estensi in cui Giovanni De' Vigri, prestava servizio come pubblico lettore e uomo di legge; così, la giovane, all'età di undici anni, era damigella di compagnia di Margherita, la figlia naturale del duca Niccolò III d'Este.

Caterina fu anche una raffinatissima miniaturista e musicista. Uno dei suoi lavori pittorici è tuttora conservato alla Pinacoteca Nazionale di Venezia: raffigura un ritratto di "Sant' Orsola insieme alle sue compagne".

Senza dubbio si può affermare che Santa Caterina De' Vigri costituisca un'ulteriore ed importante testimonianza, tra quelle già presenti in Europa, del fatto che i conventi insieme ad alcune corti "illuminate" svolsero un ruolo culturale fondamentale per le giovani donne, per la lo-ro formazione intellettuale ed artistica. Un ruolo che nel mondo esterno non si attuava, di certo, facilmente.

Paradossalmente, proprio i luoghi religiosi nell'epoca dell'Inquisizione giocarono un ruolo di sviluppo culturale anche per le donne.

Del resto, non è un caso se negli ultimi decenni, gli storici stanno riscoprendo e ristudiando questa epoca che per noi contemporanei è piuttosto difficile da comprendere nel profondo.

Il passaggio all'Umanesimo rappresenta una sorta di anello di congiunzione tra la fine medioevo e la nuova epoca che si stava preparando, quella rinascimentale e una figura importante sulla scena artistica femminile è Antonia Doni, la figlia del celebre pittore del Quattrocento, Paolo Uccello.

Antonia impersona la conferma di una prassi: quella in cui le donne dell'epoca dedite all'arte erano imparentate o in diretto contatto con artisti uomini.

Paolo Uccello era il nome d'arte del notissimo pittore e mosaicista fiorentino, Paolo di Dono (o Doni).

Paolo Uccello, "San Giorgio e il drago" 1460, olio su tela. Il dipinto oggi è conservato alla National Gallery di Londra (Slide di A.R.D.)

Di Antonia si ha solo qualche notizia perché Vasari nelle "Vite" degli artisti, descrisse le sue abilità nel disegnare; inoltre, dopo la morte della pittrice, nel "Libro dei Morti della Corporazione dei Pittori, Arte dei Medici e Speziali" ella fu registrata come "pittoressa".

Nata nel 1456, a Firenze, visse solo fino al 1591 ed entrò in una comunità di carmelitane terziarie, all'età di undici anni; poi fu monaca di clausura nell'ultimo decennio della sua vita, ossia dai venticinque ai trentacinque anni, quando morì, molto giovane.

Opere firmate da Antonia non ne sono state annotate, a parte "Vestizione" di una suora, una miniatura conservata agli Uffizi; si è certi però ch' ella fosse d'aiuto nella bottega del notissimo padre il quale, all'epoca, era un pittore richiestissimo e ricco di commissioni.

A Firenze operarono anche altre miniaturiste, provenienti dal mondo monastico, come Maria di Ormanno degli Albizzi e Angela di Antonio de' Rabatti, suora benedettina ivi citate al solo fine di confermare, ancora una volta, che la ricerca sulla realtà delle artiste nel mondo antico, è ben lungi dall' essere tuttora esaurita.

Anna Rita Delucca (13 Agosto 2025)

Tratto da Female Art in History. L'arte femminile nella storia. Dall'antichità all'epoca contemporanea.

Autrici: Anna Rita Delucca e Irene Manente. Edizioni Youcanprint, 2025, Vol. I