La ‘strana’ storia dell’Orfismo dalla mitologia antica all’arte moderna

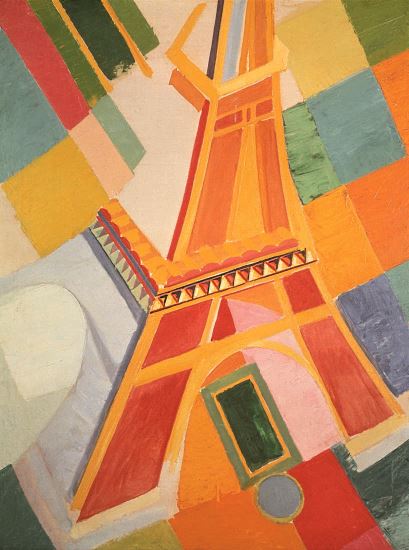

Tour Eiffel R. Delaunay, 1924

Orfeo: chi era costui?

Nel mondo antico fu il mitico musico della Tracia, sposo della ninfa Euridice, morta in seguito al morso di una serpe mentre sfuggiva al pastore Aristeo.

Orfeo, grazie alla leggiadria dei suoi canti poetici, impietosì Plutone, divinità custode degli Inferi, il quale gli concesse di riportare in vita l'amata ma a patto di non voltarsi mai indietro per guardarla durante il percorso d'uscita dal regno dei morti.

Il desiderio di vedere la fanciulla adorata ebbe, però, il sopravvento e dunque Euridice ripiombò inesorabilmente, nell'eterno buio della morte.

L'inconsolabile poeta in seguito perse la vita per mano di alcune donne tracie indispettite per il suo rifiuto a convolare ad altre nozze.

In greco il termine 'Catarsi' significa 'purificazione' in quanto il corpo si libera dalle contaminazioni; con l'influsso delfico ( il mito di Apollo) e dell' Orfismo, questo concetto assunse un valore più strettamente religioso e ciò avvenne soprattutto perché si trattava di un culto a carattere esoterico, sorto per sopperire a quel senso dell'arcano a cui le filosofie nella Grecia di quei tempi non rispondevano. Non a caso i maggiori portavoce ne furono pitagorici, eraclitei, seguaci di Empedocle e platonici.

Il poeta amico di Ungaretti sosteneva i Fauves e il Cubismo: il suo 'Bestiario' rappresentava un trait - d'union tra la sua istintuale tendenza al non - sense e il sagace stile narrativo dei bestiari medievali, nel contempo, il suo concetto di arte pittorica s'innestava tra la concretezza cubista e la raffinata eleganza dell'Art Nouveau.

Il riferimento di Apollinaire al mitico Orfeo fu per definire una pittura evocativa o com'egli stesso affermò "...Un piacere estetico puro, una costruzione che colpisce i sensi e un significato sublime, ossia, il soggetto. E' arte pura".

In fondo è la medesima dimensione del sogno in cui si riconosce l'arte letteraria di Dino Campana.

La nuova generazione dell'Orfismo, auspicando la nuova forza di dinamismo rotatorio in perpetuo movimento, concettualmente entra in sinergia anche con la definizione di 'Spazio-Tempo' del Futurismo italiano.

Ad un certo momento però, la pittura evocativa di Robert Delaunay assume una posizione pienamente autonoma nei confronti del Cubismo.

Opere come le sue "Fenètres" vengono da lui stesso definite "...Frasi colorate....".

Il cromatismo assume la caratteristica di essere fine a sé stesso definendo così una tendenza sempre più accentuata verso il raggiungimento di una dimensione astratta.

Nei suoi quadri dedicati alla Tour Eiffel invece l'oggetto e lo spazio si scompongono e ricompongono integrandosi tra loro attraverso il gioco della luminosità: secondo Delaunay, in effetti, la luce possiede la capacità di modificare le forme: "....I piani colorati sono le strutture stesse del quadro, la natura non ha più da essere il soggetto di una raffigurazione bensì un puro e semplice pretesto".

Il concetto di esaltazione del cromatismo a discapito dell'oggettiva rappresentazione della natura, sarà ribadito da Frantisek Kupka e da Francis Picabia, ciascuno con un proprio percorso: il primo attraverso la sovrapposizione e la intersecazione di piani e superfici colorate, per realizzare effetti originali; il secondo praticando la sua instancabile ricerca di verità e l'interesse per la poesia tramite l'orfismo.

Non ultima, Sonia Terk, in una parentesi precedente al suo cammino artistico dedito all'Astrattismo, pose attenzione alla ricerca cubista e orfica.

Anna Rita Delucca

Localisation of Graphic Motifs F. Kupka, 1912